魏诗嘉,广东医科大学第一临床医学院2020级医学影像学专业,中共党员。本科学习期间,她连续多学年获得校级奖学金,四年综测平均分排名专业前5%。

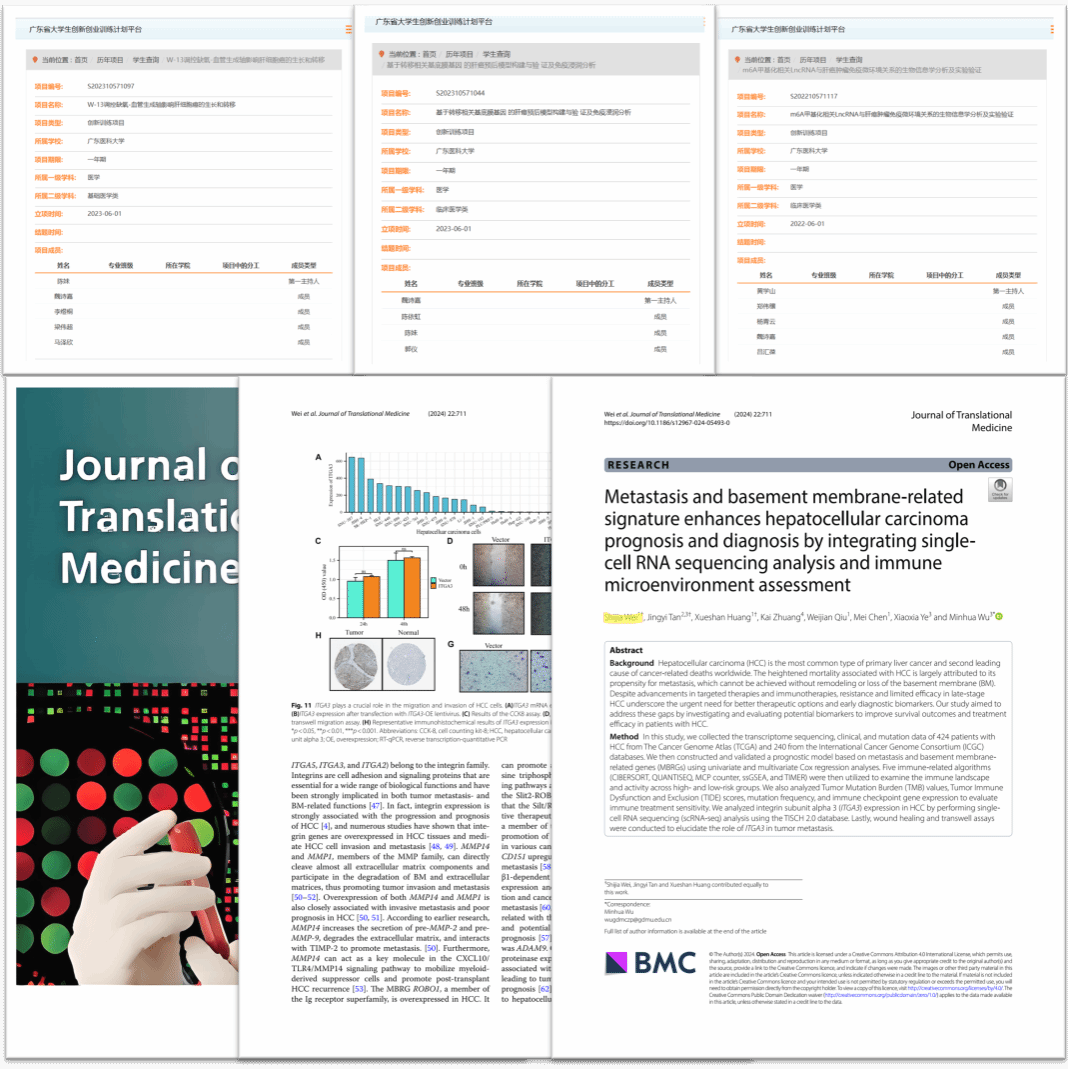

魏诗嘉热爱科研,积极探索,于2024年7月以第一作者身份发表SCI论文1篇(中科院二区Top,IF=6.1), 2021年-2023年期间主持及参与3项省级大创项目、1项广东省科技创新战略(“攀登计划”)项目,累计获科研经费8万。

理想信念:红色基因铸就精神底色

作为中共党员、党支部组织委员,魏诗嘉始终坚定理想信念,牢记“为人民健康服务”的初心。任职期间,她认真履行组织委员职责,负责协助党日活动策划、党员发展材料整理及考核评议工作,积极推动支部工作规范有序开展,积极参与思想教育活动,党员评议获“优秀”评价。

大二暑期,魏诗嘉积极投身“大学生三下乡”社会实践活动,随团队于佛山市第一人民医院开展器官移植相关的健康科普与宣传工作,深入了解器官移植领域的技术难点及医务工作者肩负的社会责任,进一步坚定了以医学影像专业知识服务患者、回馈社会的信念。

左四为魏诗嘉

科研攻坚:解码肿瘤微环境的探索者

大二时,魏诗嘉加入吴民华副教授HE课题组,开启了系统性科研训练。面对单细胞测序、空间转录组等前沿技术壁垒,她以日均14小时的工作强度完成R语言、Python编程及生物信息学分析的自学突破。

本科期间,魏诗嘉主持省级大学生创新训练项目《基于转移相关基底膜基因的肝癌预后模型构建与验证及免疫浸润分析》,带领团队率先将肿瘤微环境动态监测纳入预后评估体系,相关成果获专家组高度评价。她还参与了多个省级项目和广东省“攀登计划”项目。通过这些经历,魏诗嘉培养了严谨的科研思维,锤炼出卓越的团队协作能力,掌握“理论-实践-转化”的完整创新链。

右二为魏诗嘉

2024年7月,她以第一作者身份在《Journal of Translational Medicine》(中科院二区Top期刊,IF=6.1)发表原创性研究论文。该研究整合单细胞转录组测序技术与多组学分析,构建具有临床转化潜力的肝癌预后预测模型,为个体化免疫治疗提供全新理论框架,最终使论文在学术严谨性与临床适用性层面获得国际同行认可。

尽管科研过程中充满挑战,魏诗嘉始终坚信“坚持就是胜利”。在论文投稿过程中,她曾面临连续三个月的拒稿。无数次的修改与投稿被拒,常常让她感到迷茫与困惑。然而,正如一位同门所说:“每一篇文章都有它的归宿。”这句话成为了她继续前行的动力,最终,她的文章成功投稿并顺利通过修改,获得了学术界的肯定。这段科研经历,不仅让她掌握了专业技能,也锤炼了她面对困难不轻言放弃的坚韧意志。

学术积淀:多维能力构建的体系化实践

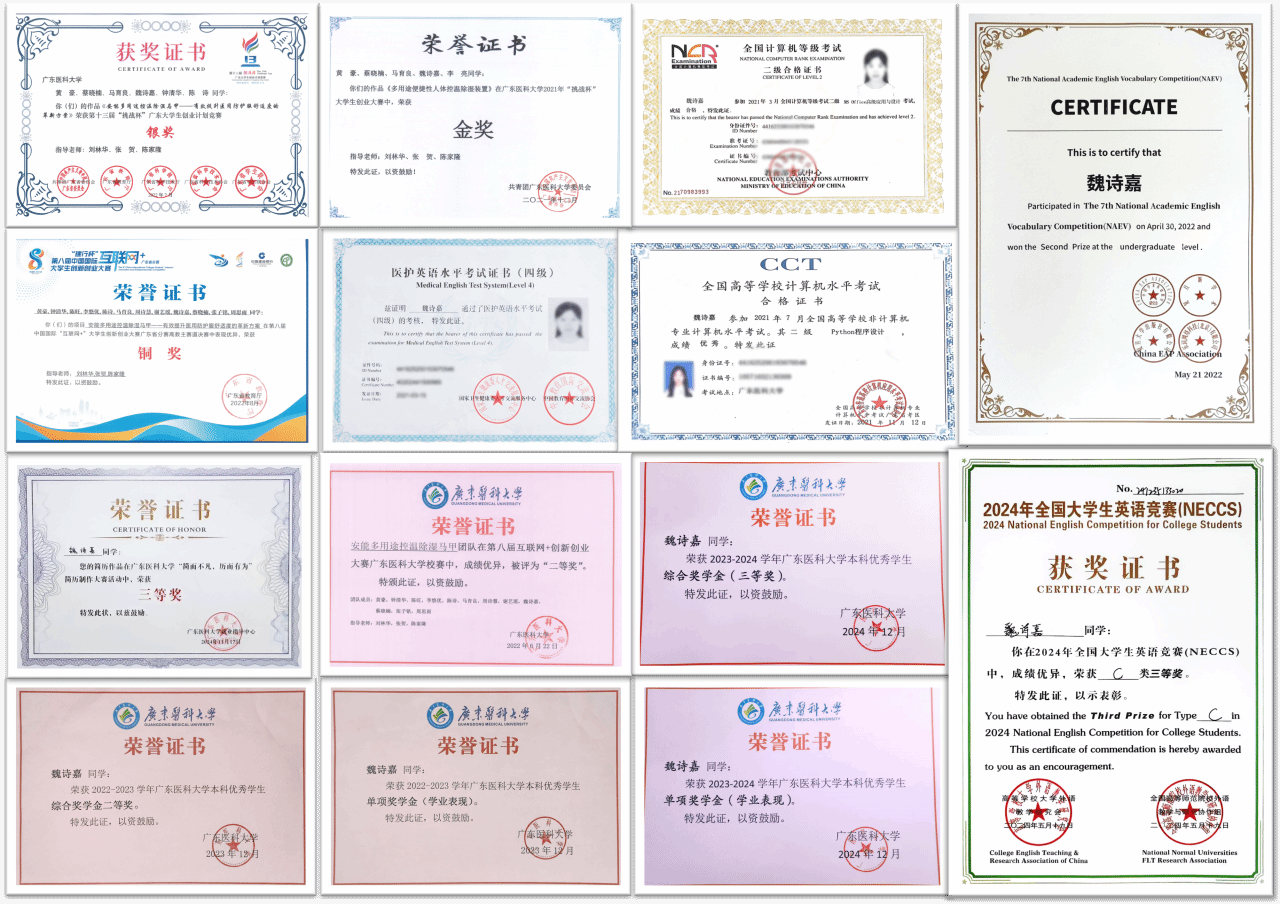

学业层面,魏诗嘉大学四年综测平均分排名第13/247,位列前5%,连续多学年获得学业奖学金、综合奖学金及学业表现单项奖学金,通过METS-4(医学英语水平考试四级),在全国大学生英语竞赛(NECCS)中斩获三等奖。

在创新实践领域,魏诗嘉积极参与校内外各类竞赛,注重创新创业与综合能力的锻炼,先后夺得第十三届“挑战杯”广东大学生创业计划竞赛校赛金奖、省赛银奖以及“互联网+”校赛二等奖、省赛铜奖等等。

未来图景:交叉学科驱动的精准医学探索

即将进入中山大学影像医学与核医学专业深造的魏诗嘉,对“多模态影像-分子分型-智能诊疗”三位一体模式颇感兴趣,积极了解相关知识,憧憬未来探索出更精准的诊断方法与辅助治疗路径。同时她不断积累与实践,提升自身科研能力,为临床提供一些真正可应用的参考与思路,让科研更贴近现实、服务患者。

从器官移植科普到肿瘤影像研究,从临床实践到科研攻坚,魏诗嘉始终将个人理想融入健康中国建设的时代洪流,以更坚定的步伐迈向医学研究的深水区,用交叉学科之钥叩击精准医疗的未来之门。

(出品 | 学生工作部(就业指导中心)图 | 邓琳 编辑 | 李海媚 责编 | 匡思蕾、娜力开扎、卫家乐、亓艳丽 审核 | 谢孝东 审发 | 雷鸣)